Explorez L’évolution Des Perceptions Et Des Législations Autour De La Prostitution À Travers Notre Série Sur Les Prostituées. Une Histoire Fascinante Et Révélatrice.

**l’histoire De La Prostitution À Travers Les Siècles** Évolution Des Perceptions Et Législations.

- Les Origines De La Prostitution Dans L’antiquité

- Évolution Des Perceptions Au Moyen Âge Et Renaissance

- La Prostitution À L’époque Moderne : Enjeux Et Défis

- L’impact Des Mouvements Sociaux Sur La Législation

- Prostitution Et Santé Publique : Un Dilemme Historique

- Vers Une Législation Contemporaine : Enjeux Et Controverses

Les Origines De La Prostitution Dans L’antiquité

Dans l’Antiquité, la prostitution émerge comme une réalité sociale intimement liée aux pratiques culturelles et religieuses. Dans des civilisations comme la Mésopotamie et la Grèce, les prostituées, souvent appelées « temple de la déesse » ou « courtisanes », occupaient une place significative au sein de la communauté. Ces femmes, considérées comme des sacrifices sur l’autel de l’amour et de la beauté, exercèrent leur activité souvent sous l’égide des temples, faisant de la sexualité un acte sacralisé. Chaque rencontre pouvait être perçue comme une quête d’un élixir spirituel, un moyen de se rapprocher des divinités, tout en apportant une certaine aisance financière aux participantes.

En Égypte, les prostituées avaient des droits spécifiques et pouvaient posséder des biens, défiant ainsi les normes sociales qui, ailleurs, reléguaient les femmes à des rôles subalternes. Pendant ce temps, à Rome, on a observé une liberté sexuelle notable, mais aussi une stigmatisation croissante. Les « lupanars », établissements dédiés à la prostitution, faisaient partie intégrante du paysage urbain, mais les femmes qui y travaillaient« s’inscrivaient souvent dans des caractères d’ignominie. Cela montre un dissensus dans la perception de la prostitution : d’un côté, une célébration de la sexualité, de l’autre, une condamnation sociale qui a commencé à apparaître.

Au fil des siècles, la prostitution a subi des conséquences profondes, tant sur le plan sociétal que législatif. La complexité du rôle des prostituées au sein des sociétés anciennes témoigne d’un dialogue entre la liberté individuelle et les normes morales sociales. Pour établir un pont entre l’Antiquité et les temps modernes, il est crucial de reconnaître cette lutte pour leur reconnaissance et leurs droits, une thématique récurrente que nous continuerons d’explorer.

| Élément | Description |

|---|---|

| Prostituées | Femmes exerçant la prostitution dans les temples antiques. |

| Rituels | Actes sexuels sacrés liés au culte des divinités. |

| Lupanars | Maisons closes romaines où la prostitution était légale. |

Évolution Des Perceptions Au Moyen Âge Et Renaissance

Au cours du Moyen Âge, la perception de la prostitution a connu des changements notables, influencés par la montée du christianisme et des valeurs religieuses. Les prostituées, souvent considérées comme des parias dans la société, étaient parfois tolérées lorsqu’elles remplissaient un rôle utilitaire, surtout lorsque la survie était en jeu. Les villes, en expansion, ont vu naître un certain besoin de réglementer cette activité, menant à l’établissement de lois sur les “Artisans du Sexe”. Les églises, en se positionnant contre la prostitution, ont contribué à créer un stigmate fort autour de ces femmes.

Pendant la Renaissance, un tournant s’est produit : les artistes, les écrivains et les penseurs ont commencé à explorer plus profondément la sexualité humaine. Ce mouvement culturel a permis aux femmes de se voir sous un jour différent. Certaines prostituées, en particulier celles qui fréquentaient les cours royales, ont été perçues comme des muses ou des objets de désir plutôt que comme de simples “femmes de mauvaise vie”. Parallèlement, les débats sur la moralité ont intensifié les arguments autour des droits des femmes, alimentant ainsi une serie sur les prostituées, qui a souligné leur humanité.

Face à des défis sociaux croissants, les autorités ont cherché à contrôler cette pratique à travers des législations plus strictes. Cependant, cela a souvent entraîné des conséquences inattendues. Les” pill mills” surgissaient, proposant des “happy pills” en échange d’argent, et les femmes vulnérables se retrouvaient trop souvent sous la coupe de médecins peu scrupuleux. Ces réalités mettent en lumière les luttes internes d’une société où le désir et la répression coexistent.

La dualité de la perception de la prostitution durant cette époque est un miroir de l’évolution des mœurs sociologiques. En effet, la fascination pour l’interdit se mêlait à la diabolisation de l’acte. Les discussions autour de la prostitution devenue sujet d’art et de philosophie, révèle un combat incessant entre désir et jugement, profitant à une minorité tout en maintenant une majorité dans le mépris.

La Prostitution À L’époque Moderne : Enjeux Et Défis

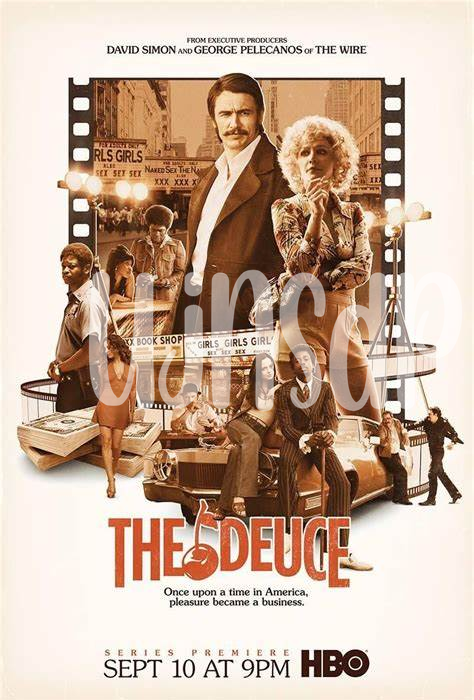

À l’époque moderne, la prostitution se transforme rapidement en un sujet de débat majeur, révélant des enjeux sociaux profonds. Les grandes villes, comme Paris et Londres, deviennent des centres de la vie nocturne où la présence de femmes travaillant dans cette industrie est à la fois visible et controversée. Ce phénomène est souvent accompagné d’une stigmatisation croissante. Dans une société où les normes morales évoluent, les femmes sont parfois perçues comme des victimes innocentes ou, au contraire, comme des actrices immorales en quête de profit. Les représentations culturelles, comme celles des ” séries sur les prostituées”, contribuent à façonner l’image de ces femmes, oscillant entre héroïsme et déchéance.

Sur le plan législatif, les gouvernements s’efforcent de gérer cette réalité complexe. Les lois sur la prostitution se multiplient, visant tantôt à punir les clients, tantôt à protéger les travailleuses du sexe. En parallèle, des défis émergent, notamment en matière de santé publique. Les questions entourant la transmission de maladies sexuellement transmissibles, comme les VIH/SIDA, deviennent prépondérantes, entraînant des campagnes de sensibilisation. Les soins de santé et l’accès à des “compounds medications” pour les travailleuses se révèlent cruciaux afin de leur permettre de gérer les risques associés à leur profession. Cette évolution incarne une lutte continue pour la reconnaissance et le respect des droits des personnes impliquées dans ce secteur.

L’impact Des Mouvements Sociaux Sur La Législation

Tout au long de l’histoire, les mouvements sociaux ont joué un rôle déterminant dans la transformation de la législation entourant la prostitution. Au cours du 19ème siècle, par exemple, la moralité publique était un thème central dans les débats sociaux, entraînant la promulgation de lois restrictives. Les groupes féministes et les défenseurs des droits de l’homme ont commencé à exprimer des préoccupations concernant les conditions de vie des travailleuses du sexe. À cette époque, une série sur les prostituées est apparue dans les médias, mettant en lumière les défis auxquels ces femmes étaient confrontées, tels que la stigmatisation et la violence. Ainsi, ces mouvements ont contribué à provoquer une prise de conscience sur la nécessité d’un changement législatif.

La montée du mouvement abolitionniste, tout au long du 20ème siècle, a également eu un impact significatif. Les activistes ont plaidé pour l’interdiction totale de la prostitution, arguant qu’elle était intrinsèquement liée à l’exploitation et à la violence. Ce discours a amené les gouvernements à élaborer des politiques visant à criminaliser la demande plutôt que l’offre, position qui suscite encore des débats aujourd’hui. La lutte pour la reconnaissance des droits des travailleuses du sexe a également gagné en force, entraînant des discussions sur la nécessité d’une régulation plutôt que d’une prohibition pure et simple, ce qui a ouvert la voie à une discussion plus nuancée sur la sexualité et le travail.

Partout dans le monde, les mouvements sociaux continuent de remettre en question les lois en vigueur et de proposer des alternatives pour protéger les droits des travailleurs du sexe. Des groupes tels que les syndicats de travailleuses du sexe et des organisations non gouvernementales militent pour des politiques qui reconnaissent leur autonomie et leur droit à un environnement de travail sûr. Ces efforts ont conduit à de nouvelles législations dans certains pays, où la santé et le bien-être des travailleuses du sexe sont devenus des priorités. Ainsi, l’évolution des perceptions et des législations témoigne indéniablement de l’influence des mouvements sociaux sur la façon dont la prostitution est perçue et régulée dans la société contemporaine.

Prostitution Et Santé Publique : Un Dilemme Historique

L’histoire de la prostitution a révélé un dilemme complexe lié à la santé publique, oscillant entre stigmatisation et besoin d’une approche compréhensive. Dans l’Antiquité, les prostituées étaient souvent perçues comme une composante intégrante de la société. Cependant, leur rôle a pris un tournant dramatique pendant le Moyen Âge, où la moralité religieuse a imposé des restrictions strictes. Les maladies sexuellement transmissibles, telles que la syphilis, ont alors émergé comme un problème de santé publique conséquent, suscitant des préoccupations significatives sur la sécurité des pratiques sexuelles.

Durant la Renaissance, la perception des prostituées a commencé à évoluer, mais la stigmatisation persistait. Les gouvernements, préoccupés par la propagation de maladies et l’état de santé des citoyens, ont introduit des réglementations. Des inspections médicales régulières étaient instaurées pour garantir que les femmes offraient des services dans des conditions sanitaires adéquates. En fait, ces mesures ont souvent été accompagnées de la création de **”maisons de santé”**, où les professionnelles pouvaient se faire soigner. Malheureusement, cette régulation n’était pas sans controverse; des accusations de violation des droits individuels sont souvent survenues, alimentées par la peur des maladies.

Au fil des siècles, les mouvements sociaux ont également influencé la législation concernant la prostitution et la santé publique. La montée du féminisme a permis de problématiser la stigmatisation, plaçant les droits des travailleuses du sexe au premier plan. Cependant, des mesures telles que les programmes de santé publique ont parfois été interprétées comme des tentatives de contrôle social, aboutissant à une lutte entre le désir de protéger la santé et les droits des femmes. Ce combat entre deux concepts idéologiques met en lumière la complexité de la régulation des travailleuses du sexe face à des crises sanitaires.

Aujourd’hui, alors que certaines nations adoptent des politiques de décriminalisation, d’autres continuent d’utiliser des approches répressives. L’absence d’un consensus international sur la législation de la prostitution laisse des questions ouvertes sur la façon dont la santé publique peut être protégée sans nuire aux droits des travailleurs. Les difficultés rencontrées rappellent que chaque stratégie législative peut avoir un impact direct sur la santé globale de la société.

| Époque | Perception de la prostitution | Régulations de santé publique |

|————-|——————————————|——————————————-|

| Antiquité | Acceptée, intégrée dans la société | Peu de régulations |

| Moyen Âge | Stigmatisation croissante | Inspections médicales, maisons de santé |

| Renaissance | Évolution, mais maintien de la stigmatisation | Programmes de santé et réglementation |

| Époque moderne | Débats sur la décriminalisation | Stratégies variées, souvent contradictoires |

Vers Une Législation Contemporaine : Enjeux Et Controverses

L’évolution des législations contemporaines en matière de prostitution soulève un débat complexe, marqué par des enjeux sociétaux, moraux et économiques. Alors que certains plaident pour une légalisation et une régulation rigoureuse de cette activité, d’autres s’opposent fermement, y voyant une violation des droits humains. Les pays ayant choisi d’adopter un cadre légal ont souvent fait face à des critiques quant à son efficacité. Un des principaux arguments en faveur de la réglementation est la possibilité de garantir la sécurité des travailleurs du sexe, qui sont souvent exposés à des abus et à des violences. Cela pourrait ainsi diminuer les risques associés à leur activité tout en améliorant leur condition de vie.

Toutefois, le chemin vers une législation cohérente est parsemé d’obstacles. Les mouvements féministes, par exemple, sont divisés sur la question. Certaines voix, considérant la prostitution comme une forme d’exploitation, militent pour son abolition, tandis que d’autres soutiennent qu’une approche axée sur les droits pourrait permettre aux travailleurs de revendiquer leurs droits, comme un accès facilité à des soins de santé, y compris la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Pour cette raison, la santé publique demeure un élément central du débat. Les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs, comme l’accès à des soins médicaux réguliers, deviennent alors un sujet de premier plan.

En parallèle, des défis économiques émergent, notamment en ce qui concerne la taxation des revenus liés à la prostitution. L’absence de régulation rend souvent ces revenus « off the counter », échappant ainsi à toute forme de contrôle fiscal. D’un autre côté, une régulation trop stricte pourrait mener à des pratiques clandestines, risquant d’aggraver les conditions de travail des personnes concernées. Ce dilemme illustre bien la complexité du sujet et la nécessité d’une approche nuancée.

Finalement, la question se pose : comment les législations peuvent-elles évoluer pour s’adapter à une réalité dynamique et plurielle ? Une solution pourrait résider dans une collaboration étroite entre les gouvernements, les défenseurs des droits humains, et les travailleurs du sexe eux-mêmes. Des consultations régulières et des projets pilotes pourraient permettre de tester des approches différentes, créant ainsi un cadre législatif qui non seulement protège les individus mais aussi respecte leur autonomie personnelle. Dans cette quête de régularisation, l’apprentissage et l’innovation sont essentiels pour construire un avenir où la prostitution, sans être glorifiée, pourrait être vécue dans des conditions plus dignes et sécurisées.